Monsieur le Président de la République, par la présente lettre ouverte, je souhaite attirer votre attention sur mes inquiétudes concernant la conjoncture politique actuelle en Côte d’Ivoire. Pour moi, la Guinée et la Côte d’Ivoire représentent deux poumons d’une même entité. C’est pourquoi, j’aspire à ce que vous perceviez ce message que je souhaite transmettre, dans le cadre de ce liens fraternel qui unissent nos deux nations.

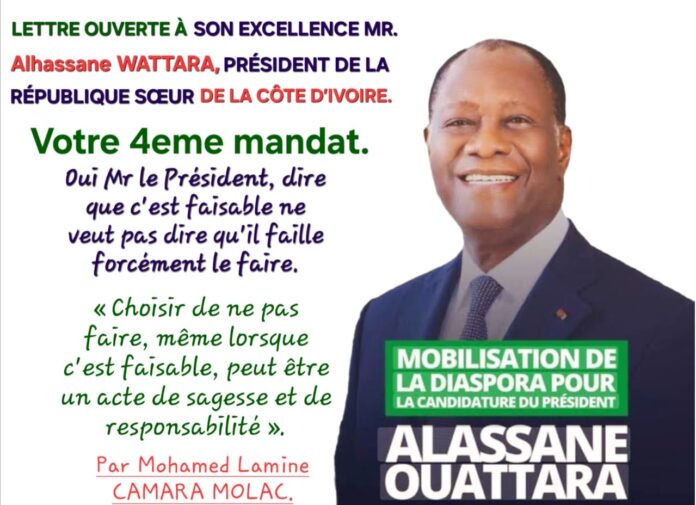

Monsieur le Président, il convient de rappeler que la simple possibilité d’une action ne justifie pas toujours sa mise en œuvre. Affirmer que, selon votre constitution, votre quatrième mandat ou le second de la Quatrième République est réalisable ne signifie pas pour moi qu’il doit impérativement être concrétisé. Opter pour ne pas agir, même lorsque c’est possible, peut être, chez vous, un acte de sagesse, d’honneur et de responsabilité, vous permettant ainsi de quitter la scène par la grande porte de l’histoire politique africaine en général et de celle de la Côte d’Ivoire en particulier.

Votre homologue PATRICE TALON du Benin nous dit dans une de ses prises de parole récentes ce qui suit : « Je suis allé jusqu’au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion. J’ai travaillé avec bonne foi, même si j’ai pu me tromper souvent. N’étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner et de croire en notre destin commun. Je crois qu’il est temps pour moi de donner la chance à une génération plus jeune pour conduire le destin de notre pays. Personne ne m’attachera sur le fauteuil présidentiel. Je m’en vais tranquillement ».

Je veux vous dire par ce passage, qu’actuellement, la jeunesse africaine est particulièrement attentive aux narratives autour des troisième et quatrième mandats. Tenter de prolonger votre règne par la contrainte serait ainsi une façon de minimiser l’impact de la jeunesse de votre pays, tout en prenant le risque de provoquer une crise.

Votre Excellence, « C’est faisable, n’est pas synonyme qu’il faut faire forcément » et cela interroge la relation entre la possibilité et la nécessité, entre la capacité d’accomplir quelque chose et la décision de le faire. Bien que la technologie, la science ou les ressources permettent de réaliser de nombreuses actions, la question se pose de savoir si tout ce qui est possible doit être entrepris. Cette réflexion m’amène à vous faire considérer les implications éthiques, sociales et environnementales de certaines actions, vous invitant à une plus grande prudence dans vos choix et à une prise de conscience des conséquences de vos décisions, même si elles sont réalisables.

Selon Joseph Joubert, « la faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit ». Une minorité populaire peut être préférable à la force publique par rapport à un thème comme la démocratisation par exemple. Je voudrais vous voir vous poser la question de savoir « Jusqu’à quel point la faisabilité d’une action doit-elle conditionner sa réalisation, et quels sont les critères qui peuvent vous amener à renoncer à une action même si elle est possible ». Sûrement Monsieur le Président, cette problématique vous amènera à examiner les raisons pour lesquelles une action faisable peut ne pas être souhaitable et à dégager les conséquences de votre action ou décision à vous présenter à nouveau, candidat à votre propre succession.

Cela sous-entend que la faisabilité d’une action peut être liée à des contraintes techniques, économiques ou temporelles, mais ne prend pas souvent en compte les aspects éthiques, moraux ou sociaux. Par exemple, les concepteurs de jeux vidéo. Ils sont souvent simulateurs de scènes de crimes ou un adolescent peut accomplir une mission de braquage ou de coups d’État. Pendant ces missions, il apprend à tirer sur des policiers habillés en tenues et sur des civils innocents et désarmés qui ont la malchance de se trouver sur son chemin. Cet exemple soulève des questions cruciales sur la morale en lien avec des actions qui sont faisables techniquement, mais moralement répréhensibles. Tout ce passage souligne Monsieur le Président, que la faisabilité ne doit pas être le seul critère d’évaluation d’une action.

Cela doit vous amener à examiner les conséquences néfastes possibles d’une action, même si elle est faisable. Par exemple, l’impact environnemental d’une construction. Bien que les constructions anarchiques soient réalisables à Conakry, la dégradation des conditions climatiques et son impact sur les vies humaines devront désormais décourager les Guinéens de s’y lancer. Les inondations actuelles à Conakry ont causé plusieurs dégâts que sont, des pertes en vies humaines élevées, des habitations démolies ou sérieusement impactées, etc. ». Vous avez dû voir les dernières informations sur la Guinée. Dès lors, le respect de l’environnement et la solidarité avec les plus démunis se montrent cruciaux d’être mis en avant comme valeurs et principes qui pourront justifier de ne pas faire une action, même si elle est possible. Certaines actions peuvent avoir des conséquences négatives sur le long terme, même si elles semblent positives à court terme.

Monsieur le Président, nous savons tous que « Nul n’est parfois à l’abri d’une décision stupide, quelle que soit l’étendue de son intelligence ou de la force de ses valeurs morales ». Celle-là peut évidemment être la conséquence d’un manque de connaissances adéquates, d’une réflexion défaillante, de croyances erronées, d’une impulsion mal maîtrisée ou d’un débordement émotionnel. Mais elle peut aussi résulter d’une source différente. Nombreux sont souvent ceux qui savaient pertinemment que leurs actions étaient déconseillées ou risquées. Tous pouvaient donner les raisons pour lesquelles il valait mieux y renoncer, autant avant qu’après les avoir commises. Tous ont agi en connaissance de cause. Pourquoi s’y sont-ils quand même engagés, avec lucidité et sang-froid ? De ce passage, deux éléments font pencher la balance du mauvais côté : un double sentiment d’immunité et d’impunité. S’ils avaient correctement évalué les risques des actes qu’ils s’apprêtaient à exécuter ce, de manières générale et abstraite, ils auraient fait alors l’erreur de penser que ces risques ne les concernent pas personnellement, de savoir aussi qu’ils échapperont aux conséquences potentiellement négatives de leurs choix. C’est comme s’ils ne parvenaient pas à, ou ne voulaient pas appliquer leurs facultés de réflexion à leur propre cas. Le cas de vos homologues guinéen (Alpha Condé), Malien ( Ibrahim Boubacar Keïta) et Burkinabé (Blaise Compaoré) doivent vous servir de leçons et celui du Benin (PATRICE TALON) de référence.

Monsieur le Président, dans l’éventualité où vous souhaitez mettre l’accent sur la nécessité d’un discernement pour apprécier les conséquences de vos choix ou pour prendre des décisions avisées, j’aimerais que vous rappeliez tout aussi souvent l’importance de la responsabilité, tant individuelle que collective, dans le fait de décider d’agir ou de ne pas agir, même lorsque cela est possible.

Dans l’espoir que vous adhérerez à ce point de vue, je vous prie d’accepter, son Excellence Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées et de mon profond respect.

Par Mohamed Lamine CAMARA MOLAC, jeune panafricain guinéen, Analyste politico-économique et sociale, Écrivain et surtout économiste à la base.